失業保険は、失業した際に一定期間生活を支えるための重要な制度です。失業保険の受給期間や給付金額は、退職理由や被保険者期間によって異なりますが、これを理解しておくことで、失業中の生活設計を立てやすくなります。

本記事では、「失業保険は何ヶ月もらえるのか?」という疑問に対して、基本情報から具体的な計算方法、さらには失業保険の延長方法や受給期間中の注意点について詳しく解説します。自己都合退職と会社都合退職の違いや、それぞれのケースにおける給付期間の違い、そして給付金額の計算方法についても触れています。

また、受給期間の延長方法については、高年齢受給者や障がい者に対する特例や教育訓練給付金、職業訓練を利用する方法も紹介します。失業保険を正しく理解し、失業中の生活を安定させるための情報を提供することを目的としています。

退職給付金サポートでは、退職予定の方々にメリットの多いサービスを提供しております。

今なら、あなたが退職時に失業保険・社会保険がいくら受給でくるか、LINEで無料診断できます!

- 信頼の実績とサポート内容が充実!

- 難しい手続きは不要(社労士・弁護士・エージェントが監修)

- 最短1カ月で受給可能!

- 最大28か月・数百万円の受給ケースも!

失業保険は何ヶ月もらえるのか?基本情報

失業保険の受給期間や条件についての基本情報を解説します。

失業保険の仕組みと目的

失業保険、正式には雇用保険と呼ばれる制度は、労働者が失業した際に生活の安定を図り、再就職活動を支援するために設けられた公的な保険制度です。主な目的は、失業中の生活費を補填し、安心して新たな職を探せる環境を提供することです。これにより、求職者は経済的な不安から解放され、効果的に再就職活動を行うことができます。

雇用保険には、失業手当(基本手当)を含むさまざまな給付があります。

基本手当は、被保険者が離職した場合に支給され、求職者が再就職活動を行っている期間中に生活を支えるためのものです。また、教育訓練給付金や再就職手当など、失業期間中の能力開発や早期再就職を支援するための給付も含まれています。これらの給付は、労働者の生活の質を向上させ、長期的な雇用安定を促進する役割を果たします。

給付期間の基準と条件

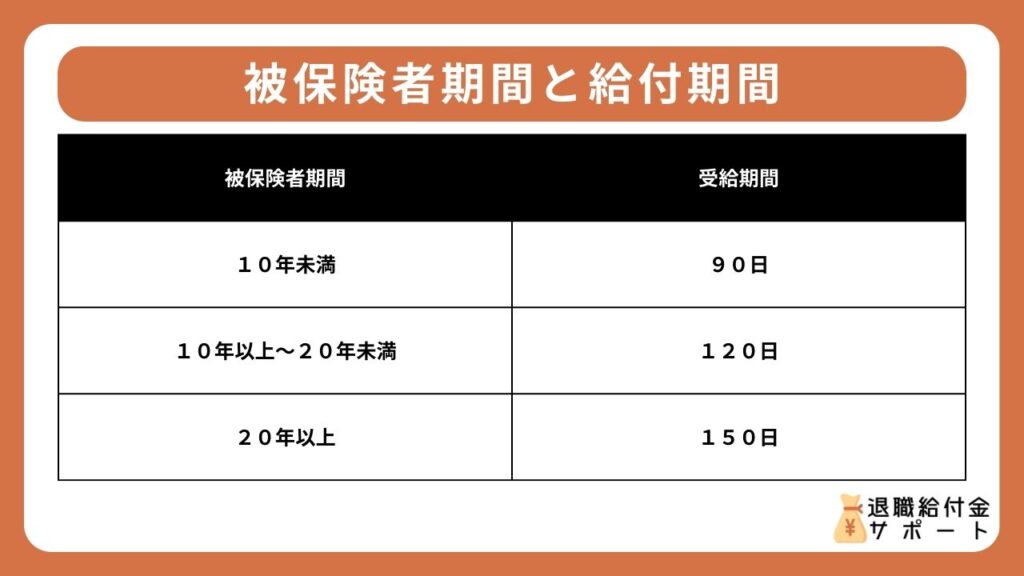

失業保険の給付期間は、被保険者期間と離職理由によって異なります。一般的な自己都合退職の場合、被保険者期間に基づいて給付期間が決定されます。具体的には、被保険者期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日となります。

一方、会社都合退職や特定理由離職の場合、給付期間はより長く設定されており、被保険者期間が1年未満の場合でも90日、10年以上20年未満の場合は240日、20年以上の場合は最大で330日まで延長されます。また、受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

これに加えて、失業保険の受給には7日間の待機期間があり、自己都合退職の場合はさらに2~3ヶ月の給付制限期間があります。この期間中は失業手当を受給することができませんが、会社都合退職の場合は待機期間終了後すぐに受給が開始されます。

「自己都合退職」と「会社都合退職」の違い

失業保険の給付条件と給付期間は、退職理由によって大きく異なります。自己都合退職は、労働者自身の意思で退職する場合を指し、給付制限期間として待機期間の7日間に加えて2~3ヶ月の間、失業手当の給付が行われません。自己都合退職の例としては、転職や独立のための退職が挙げられます。

一方、会社都合退職は、企業の倒産や解雇など、労働者の意思に関係なく退職を余儀なくされた場合を指します。この場合、給付制限はなく、待機期間終了後すぐに失業手当の支給が開始されます。会社都合退職の例としては、企業の経営不振によるリストラや業務縮小による解雇が挙げられます。

さらに、特定理由離職として認められる場合もあり、家庭事情の急変や配偶者の転勤などが含まれます。この場合も会社都合退職と同様に、待機期間後すぐに失業手当の支給が開始されます。

これらの情報を基に、失業保険の受給期間や条件について理解し、適切な手続きを進めてください。

失業保険を何カ月もらえるのか計算方法

失業保険の受給期間と金額の計算方法について詳しく解説します。

受給期間の計算方法と注意点

失業保険の受給期間は、被保険者期間と退職理由に基づいて決定されます。一般的な自己都合退職の場合、受給期間は被保険者期間によって次のように決まります。

- 10年未満:90日

- 10年以上20年未満:120日

- 20年以上:150日

一方、会社都合退職や特定理由離職(家庭事情の急変や配偶者の転勤など)の場合、受給期間はより長く設定されます。例えば、被保険者期間が10年未満でも120日、10年以上20年未満で240日、20年以上で最大330日となります。また、これらの受給期間は年齢によっても異なるため、注意が必要です。

受給期間の計算にあたり、受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件となります。さらに、失業保険の受給には7日間の待機期間が設けられており、この期間中は手当が支給されません。また、自己都合退職の場合は追加で2〜3ヶ月の給付制限期間があり、この間も手当は支給されません。これに対して、会社都合退職の場合は待機期間終了後すぐに手当の支給が開始されます。

受給金額の計算方法と注意点

失業保険の受給金額は、「賃金日額」と「給付率」を基に算出されます。賃金日額は、退職前6カ月間に支払われた賃金総額を180で割った金額で、基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれますが、賞与や退職金は含まれません。具体的な計算手順は次の通りです。

- 賃金日額の計算: 賃金日額 = 離職日の直前6カ月に支払われた賃金総額 ÷ 180

- 基本手当日額の計算: 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 (50%〜80%)

給付率は年齢や賃金によって異なり、例えば30歳未満の場合の上限は6,845円、45歳以上60歳未満の場合の上限は8,370円と設定されています。賃金日額に給付率を掛けた基本手当日額が、実際に1日あたり支給される金額となります。

受給総額は、基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせることで計算されます。例えば、賃金日額が7,000円、給付率が60%の場合、基本手当日額は4,200円となります。これを所定給付日数90日で掛け合わせると、総受給額は378,000円となります。

また、受給金額の計算にあたり、毎年8月に基本手当日額の上限額と下限額が改定されるため、最新の情報を確認することが重要です。受給金額を正確に把握するためには、ハローワークや公式サイトでの確認が推奨されます。

これらの計算方法と注意点を理解し、失業保険の受給手続きを進める際の参考にしてください。

【裏ワザ】失業保険を延長する3つの方法

失業保険を延長する方法と手続きについて詳しく解説します。

①延長給付の条件と手続き

失業保険の延長給付は、特定の理由によりすぐに再就職が難しい場合に受けられる支援制度です。延長給付の主な条件には、妊娠・出産、怪我・病気、親族の介護などがあります。これらの理由で30日以上働けない状態が続いた場合、受給期間を最大3年まで延長することが可能です。

手続きの方法は以下の通りです。

- 必要書類の準備: 受給期間延長申請書、離職票-2、延長理由の確認書類(診断書や母子手帳など)、印鑑が必要です。

- 申請方法: ハローワークの窓口にて申請する方法、郵送での申請、代理人による申請の3通りがあります。定年退職後の休養による延長のみ本人がハローワークに来所する必要があります。

- 申請期間: 30日以上働けない状態が続いた日の翌日から申請が可能です。受給延長期間満了日までに申請を行う必要がありますが、定年退職後の休養による申請は退職後2ヶ月以内に行う必要があります。

延長給付を受けることで、無理なく適切な時期に求職活動を再開することができます。

②高年齢受給者や障がい者の場合の特例

高年齢受給者や障がい者の場合、失業保険の受給期間に特例が適用されることがあります。具体的には、65歳以上の高年齢受給者は特例として受給期間が延長される場合があります。また、障がい者の場合も同様に特例が適用され、通常より長い受給期間が設定されることがあります。

高年齢受給者の場合、例えば、60歳以上で定年退職した場合には最長1年間の受給期間延長が認められることがあります。障がい者の場合は、障害者手帳を持っているなどの条件を満たすことで、特別な支援を受けることができ、受給期間が延長されることがあります。

これらの特例を活用することで、高年齢者や障がい者も安心して再就職活動を行うことができます。

③教育訓練給付金や職業訓練を利用

教育訓練給付金や職業訓練を利用することでも失業保険の受給期間を延長することが可能です。再就職を目指すために必要なスキルや知識を習得するための公共職業訓練などを受講する場合、訓練延長給付として失業保険が延長されます。この給付は、訓練期間中および訓練前後の一定期間にわたって適用されます。

具体的には以下のような期間が支給対象となります。

- 訓練を受講する前の待機期間(最大90日間)

- 訓練受講中の期間(最大2年間)

- 訓練終了後の30日間

これらの給付を活用することで、失業中でも安心してスキルアップやキャリアチェンジを目指すことができます。また、新型コロナウイルスの影響による特例支援もあり、受給期間の延長や給付制限期間の対象外となる場合もあります。

これらの制度を有効に活用し、失業中の生活を安定させながら再就職を目指しましょう。

失業保険の受給期間中の注意点

失業保険の受給期間中に注意すべきポイントを解説します。

バイトや副業等はして良いのか?

失業保険の受給期間中にバイトや副業をすることは可能ですが、いくつかの重要なルールを守る必要があります。まず、失業保険の申請後の7日間の待期期間中は一切の就労が禁止されています。この期間は完全な失業状態でなければならないためです。

待機期間を過ぎればバイトや副業は可能ですが、週20時間未満の勤務に制限されます。これ以上の時間働くと雇用保険に加入する必要が生じ、失業保険の受給資格を失うことになります。さらに、1日の労働時間が4時間以上になると、その日は失業保険の支給対象外となるため注意が必要です。

また、得た収入は必ずハローワークに申告する必要があります。無申告や虚偽の申告をした場合、不正受給と見なされ、受け取った金額の返還や罰金、最悪の場合は詐欺罪として処罰される可能性があります。バイトや副業を行う場合は、ルールを守り正しく申告することが重要です。

就職先がすぐに決まった場合は?

失業保険の受給期間中に新しい就職先がすぐに決まった場合、速やかにハローワークに報告する必要があります。就職が決まった時点で失業保険の支給は停止されますが、一定の条件を満たすことで「再就職手当」を受け取ることができます。

再就職手当は、失業保険の受給期間中に再就職が決まり、以下の条件を満たす場合に支給されます。

- 就職先が被保険者として雇用されること。

- 就職先での雇用が1年以上続く見込みであること。

- 再就職先が前の雇用主とは異なること。

- 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。

再就職手当の申請は就職が決まった後、速やかにハローワークで手続きを行う必要があります。この手当を受けることで、再就職のインセンティブを高め、早期の就職を促進することができます。

就職活動せずにゆっくりしても良い?

失業保険の受給中は、就職活動を継続して行うことが求められています。受給資格を維持するためには、定期的にハローワークで失業の認定を受け、求職活動を行っていることを証明する必要があります。このため、就職活動を全く行わずにゆっくり過ごすことは受給資格を失うリスクを伴います。

ハローワークでは、失業中の期間に求職活動の記録を提出しなければならず、具体的な活動内容(求人への応募、面接の参加、職業訓練の受講など)を報告することが義務付けられています。この報告がない場合、失業保険の支給が停止される可能性があります。

また、就職活動を怠ることで、再就職が遅れるリスクもあります。失業保険の受給期間が終了すると、収入が途絶えるため、計画的に活動を進めることが重要です。求職活動を通じて新たなスキルを習得し、自身のキャリアを前進させる機会と捉えることが重要です。

以上のポイントを踏まえて、失業保険の受給期間中も積極的に求職活動を行い、早期の再就職を目指しましょう。

結論:失業保険は何カ月もらえるのか

失業保険の受給期間は、自己都合退職か会社都合退職かによって大きく異なります。自己都合退職の場合、被保険者期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日となります。一方、会社都合退職の場合は、被保険者期間が1年未満でも90日、5年以上10年未満で180日、10年以上で240日と、より長い受給期間が設定されています。高年齢受給者や障がい者の場合は、特例として受給期間がさらに延長される場合もあります。また、妊娠・出産や親族の介護、怪我などの理由で働けない状態が30日以上続いた場合には、受給期間を最大3年まで延長することが可能です。さらに、教育訓練給付金や職業訓練を利用することで、失業保険の受給期間を延長することも可能です。

失業保険の受給期間中にバイトや副業をすることは可能ですが、週20時間未満の勤務に制限されており、得た収入は必ずハローワークに申告する必要があります。就職先が決まった場合は、速やかにハローワークに報告し、「再就職手当」を申請することで、早期の再就職を支援することができます。受給期間中に就職活動を行わずにいると、受給資格を失うリスクがあるため、定期的に求職活動を行い、ハローワークで失業の認定を受けることが重要です。

失業保険は、失業中の生活を支えるための重要な制度です。適切に制度を利用し、早期の再就職を目指しましょう。

退職給付金サポートでは、退職予定の方々にメリットの多いサービスを提供しております。

今なら、あなたが退職時に失業保険・社会保険がいくら受給でくるか、LINEで無料診断できます!

- 信頼の実績とサポート内容が充実!

- 難しい手続きは不要(社労士・弁護士・エージェントが監修)

- 最短1カ月で受給可能!

- 最大28か月・数百万円の受給ケースも!